ALC外壁のクラック対策:可とう性シーリングの設計

春日部市、越谷市、さいたま市の工場を中心に外壁塗装工事・屋根塗装工事、リフォーム工事を専門にしている

工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)です!

代表取締役の奈良部です!

ALC(軽量気泡コンクリート)外壁は、断熱性・耐火性に優れた優秀な外装材です。ただ、最大の弱点として「ひび割れ(クラック)」があります。とくに経年劣化や温度変化のほか、地震や建物の微細な揺れなどにより、パネルの継ぎ目や窓まわりにクラックが発生しやすいのです。放置すると雨水の浸入や中性化によって、鉄筋腐食の進行を招きます。する恐れがあります。このような問題を根本から防ぐには、ただ塗るだけの補修ではなく、動きに追従できる可とう性のある設計が必要です。

そこで今回のお役立ちコラムでは、ALC外壁におけるひび割れの主な原因と、再発を防ぐための正しい補修プロセスをお話しします。

「調査→脆弱部除去→下塗り→可とう性上塗り」という工程の意味を明確にし、可とう性シーリングの選定ポイントもわかります。

▼合わせて読みたい▼

工場における外壁劣化症状とは?河川近くだとどうなる?

ALC外壁のひび割れは「構造と経年」が原因

ALC(軽量気泡コンクリート)外壁は、軽くて断熱性が高く、耐火性にも優れた外装材です。そのため、多くの工場・倉庫・集合住宅に採用されています。

ただ、ALCはモルタルなどと比較すると「剛性が低く、水分を吸いやすい」という特徴があるのです。長期的に見ると、パネル同士の目地部分や開口部周辺で「動き」によるひび割れが発生しやすい外装材と言えます。

とくに、乾燥収縮や温度変化による膨張・収縮の繰り返しのほか、下地鉄骨のわずかな変形で、ALCパネル間に応力が集中するのです。この応力を吸収できない硬い塗膜や、劣化したシーリング材だと微細なクラックが次第に拡大していきます。結果として、雨水の侵入を招くことになるのです。

さらにALCは多孔質のため水を吸いやすい特徴もあります。クラックから浸入した水が冬季に凍結・膨張すると、内部からひびを押し広げる「凍害」も発生するのです。

このような理由から補修をするとしても、単なる見た目だけでは十分と言えません。「動きに追従できる、可とう設計」が求められるのです。

クラック補修の基本ステップ

ALC外壁の補修では「調査→除去→下塗り→弾性仕上げ→検査」という5ステップを行います。

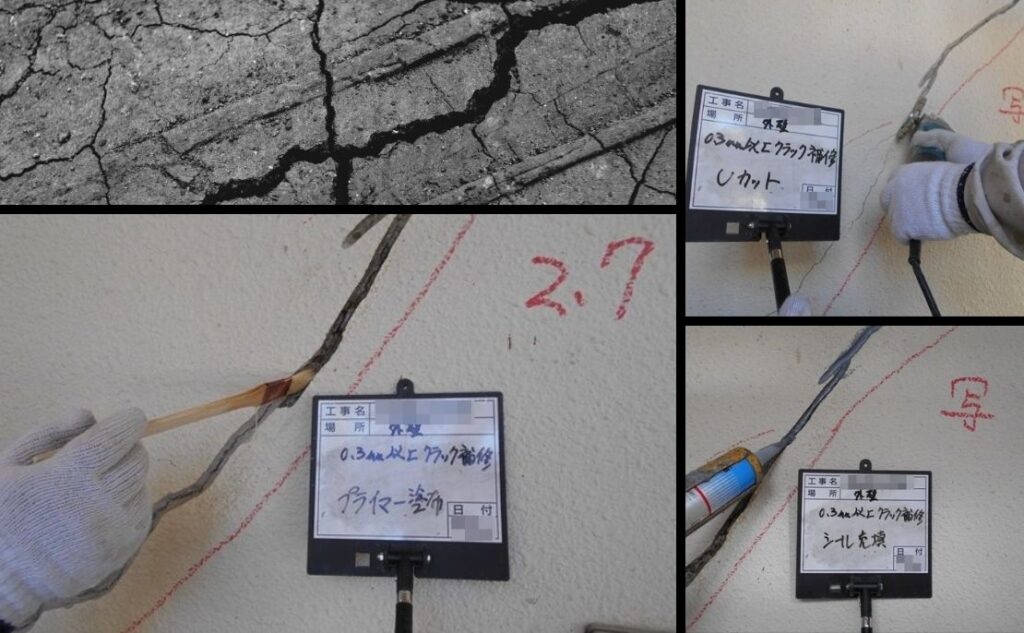

現地調査・原因特定

ひび割れの種類と進行状況を正確に把握します。0.3mm以上のひびは「構造クラック」と判断されることが多く、単なる塗り替えでは再発するのです。

赤外線サーモカメラを使うことで、クラック内部の含水状態や浮き箇所を可視化でき、補修範囲を的確に決定できます。加えて、打診検査でパネルの浮きや剥離を確認し、必要に応じて中性化試験(フェノールフタレイン法)を行う流れです。

脆弱部除去と下地補修

クラック周囲の劣化部を、VカットまたはUカットで除去し、健全な下地まで削り取ります。補修材には、可とう性を持つポリマーセメント系モルタルや弾性エポキシ樹脂が有効です。充填後にヘラで押し込み、空隙をなくすよう密着させます。

ALCは吸水性が高い外装材です。下地を十分に乾燥させたうえで、補修材を適用することがポイントとなります。湿潤状態のまま充填すると、硬化不良や剥離の原因になるため注意が必要です。

下塗り(フィラー)で微細クラックを吸収

下塗り材には、ALC専用の微弾性フィラーが適しています。この層が、上塗り塗膜と下地の間の緩衝層として機能し、微細なひびを吸収して塗膜の割れを防ぎます。

下塗りは厚めに2回塗布するのが理想です。1回あたり0.4〜0.6mm、合計で約1mm前後の膜厚を確保します。また、ALCの表面には細孔が多いため、フィラーの密着性を高めるためシーラー下塗りとフィラー仕上げの二段構成を取る場合もあります。

可とう性上塗り(弾性塗料)で追従性を確保

上塗りには、可とう形改修塗材Eや高伸縮型ウレタン塗料を採用します。これらの塗料は伸び率200〜400%を持ち、ALC特有の動きに追従できる柔軟性を備えているのです。

可とう性塗料の代表例

- 水性高弾性アクリルウレタン

- 変成シリコン弾性塗料

- 弾性シリコンフッ素ハイブリッド

このような塗料があります。

塗装回数は下塗り・中塗り・上塗りの3工程が原則で、膜厚が1.5〜2.0mmになるよう施工します。トップコートにはUV耐性の高いクリア樹脂を使用し、紫外線による硬化劣化を防止する流れです。

完了検査と記録管理

補修後は、膜厚計測・付着試験・打診確認を実施します。膜厚不足はひび割れ再発の最大要因であるため、必ず実測値による確認が必要です。

また、施工写真・使用材料・ロット番号・塗布量を「施工記録書」として残しておくのもポイントで、将来的な保証や点検時に活用できます。

ALC補修では、再発=設計・施工管理不備と見なされることが多く、記録の明確化が信頼性の証明にもなるのです。

▼合わせて読みたい▼

工場塗装と戸建て塗装の共通点とは?|失敗しない業者選びのために押さえておくべき基準とは

材料選定と可とう設計のポイント

ここから材料選定と、可とう設計についてくわしくお話しします。

シーリング材の選定基準

ALC目地部には、変成シリコンや高耐候ウレタンが適しています。「低モジュラス型」「高伸縮型」を選ぶことで、温度差や地震などによるパネルの動きにも柔軟に追従できるのです。

また、プライマーはALC専用品を使用し、湿潤面や旧塗膜での密着不良を防ぎます。さらに、塗膜の「伸び性能(伸長率)」は200%以上が目安です。100%以下では伸縮を吸収できず、数年で再割れが発生する恐れもあります。高弾性塗料を選ぶことが長期耐久の鍵です。

防水層との一体設計

クラック補修では塗膜防水との組み合わせも有効です。ALCパネルの水平ジョイントや開口部上端など、雨水が滞留しやすい部分は「可とう系塗膜防水(ウレタンか水性)」で被覆し、外壁防水と一体化させることで長期的に安定します。

さらに立面から屋根や庇にかけての接合部も、防水層を連続させることで雨水の浸入経路を完全に遮断できるのです。とくにALC外壁は吸水率が高いため、表面防水層の切れ目があると毛細管現象で水が浸入しやすくなります。したがって、可とう塗膜とシーリングを一体化させることで、動きにも追従しつつ防水性を確保でき、10年以上の耐久が期待できます。

参照:日本ペイント:公共建築改修工事標準仕様書対応 塗装仕様書

設計と施工の注意点

以下、設計と施工時の注意点についてお話ししていきます。

構造的な動きを抑える計画

ALCのひび割れを根本的に防ぐには、構造の動きを最小限に抑えることも重要です。たとえば、金属サッシや鉄骨フレームの接合部には「緩衝目地」を設け、局所的な応力集中を避けなければなりません。

また、ALCのパネル割付けを適正化することも再発抑制につながります。さらに、伸縮目地の位置や間隔を設計段階で見直すことで、建物全体の動きが分散し、クラックの発生を大幅に抑えられます。

気温・湿度条件の管理

弾性塗料は気温5℃以下・湿度85%以上では、硬化不良を起こす可能性があります。とくに梅雨期・冬季の施工では、湿度による膨れや白化(ブリード)が生じやすいため、気象条件の記録を残すのがポイントです。さらに、施工前には露点温度を確認し、下地温度が露点より3℃以上高い状態での塗装が求められます。気象データを写真や日報に残しておくと、品質証明や保証対応時にも有効です。

再発防止のためのメンテナンス計画

補修完了後も、定期点検が欠かせません。10年を目安にシーリングの硬化・ひび割れの再発有無を確認し、必要に応じて再打替えを行います。

可とう性塗膜も経年で硬化するため、12〜15年周期での再塗装が必要です。また、ALCパネルは「塗膜の防水力」が生命線となります。塗膜が切れると内部まで吸水が進み、鉄筋腐食や爆裂(剥離)に発展するため、早期発見が建物寿命の延命につながるのです。

さらに、打診検査や赤外線診断を併用して、内部の浮きや含水状態を定期的に確認します。劣化の兆候を初期段階で把握すれば、大規模修繕のコストを大幅に抑えられるのです。

FAQ

Q1:0.3mm未満の細いひび割れも直す必要がありますか?

A. 0.3mm以下でも塗膜の防水層が切れていれば毛細管現象で水が浸入します。放置するとALC内部まで湿気が達し、凍害や鉄筋腐食を招くため、微細でも早期補修が有効です。

Q2:シーリングだけの補修で十分ですか?

A. 目地のみの打ち替えでは面クラックに追従できません。弾性フィラーで下地を補強し、可とう塗膜で表層を覆うことで全体の動きを吸収し、再割れを防ぎます。

Q3:補修後はどのくらい持つ?

A. 可とう仕様は伸縮追従性に優れ、10〜15年程度は再発しにくいのが特徴です。耐候性の高い塗膜を選べば、通常塗装の約1.5倍の寿命が期待できます。

Q4:保証期間は?

A. 標準仕様で5〜10年、可とう設計を採用すれば最長12年まで延長可能です。施工写真や膜厚測定などの記録を残すことで、保証の信頼性が高まります。

ジャパンテックに今すぐ相談|ALCの可とう設計で再発を抑え、稼働とコストを両立する最適解

ALC外壁のクラック対策は「調査→脆弱部除去→下塗り→可とう性上塗り→検査」を一貫管理し、目地は低モジュラス・高伸縮シーリング、面は微弾性フィラー+可とう形改修塗材E等で“動きに追従する設計”を取ることが要点です。

工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)は赤外線・打診・中性化試験で原因を可視化し、膜厚・付着の実測値管理と記録台帳で品質を担保。地震・温度差・経年収縮に耐える仕様を標準化し、10〜15年スパンのメンテ計画まで設計します。漏水や鉄筋腐食の再発コストを抑えたい法人様は、まずは現況診断と仕様比較から。

お問い合わせフォーム・メール・電話でのご相談、ショールームでの仕様・実物サンプル確認も歓迎です。ジャパンテックが貴社の稼働条件と予算に合わせ、再発抑制とライフサイクルコスト低減を両立する最適解をご提案します。

▼合わせて読みたい▼

『外装劣化診断』はこちらから

お電話でのご相談、お問い合わせはこちら

フリーダイヤル:0120-605-586

越谷市、春日部市の外壁塗装・屋根塗装リフォームのご相談は

プロタイムズ越谷店・プロタイムズ春日部店・プロタイムズ越谷南店へ!!